Et si, dans les moments de rupture, lorsque les structures vacillent et que les repères s’effondrent, il ne restait que la culture ? Non pas comme un luxe, mais une nécessité. Non pas une espèce d’ornement mais un dernier souffle. Face aux crises, la culture semble souvent surgir là où l’on s’y attend le moins, persister là ou tout appelle au silence. Mais peut-elle réellement résister ? Ou n’est-elle un refuge illusoire, un écho sans force dans le tumulte des désastres ? Peut-on encore croire que créer, danser, écrire ou chanter constitue une réponse face à la violence et à l’effacement ?

Dans les fracas de l’histoire, la culture semble parfois flotter comme une dernière voile. Lorsque les structure politiques s’effondrent, que l’insécurité paralyse les rues, que les institutions ferment leurs portes, que reste-t-il aux peuples pour se reconnaitre, pour résister, pour ne pas disparaitre ? Peut-être un chant. Une couleur. Un masque. Un récit transmis malgré tout.

Mais cette persistance culturelle est-elle un acte de survie ou un mécanisme de fuite ? Est-ce un cri ou un murmure ? Est-ce vraiment de la résistance ou simplement un refuge mental, un moyen de ne pas sombrer dans le silence absolu ? Les sociétés en crise ne sont-elles pas, en fin de compte, les lieux ou la culture redevient essentielle non parce qu’elle s’impose, mais parce qu’elle s’accroche, discrète et vitale, à l’indicible ?

Quand la fête s’éteint, que reste-t-il du lien ?

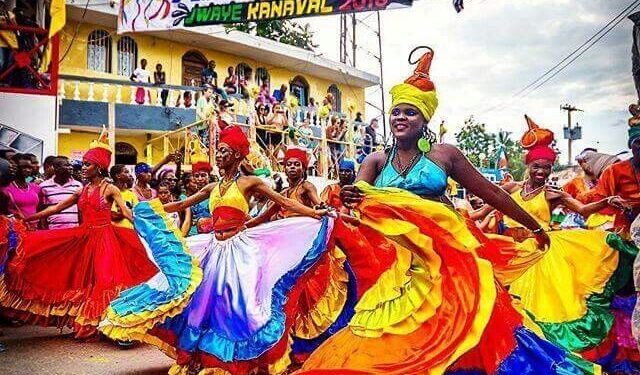

Longtemps, les rassemblements culturels ont été des espaces d’expression, de dialogue et de communion. En Haïti, comme ailleurs, les grandes manifestations culturelles étaient bien plus que des festivités : elle était des souffles collectifs, des échappatoires, parfois même des formes subtiles de résistance. Le Carnaval, longtemps espace de satire, de critique sociale déguisée en couleur s’est éteint, étouffé par l’insécurité. La Foire nationale, disparue depuis plus de cinq ans, laissant un vide là où la création artisanale trouvait autrefois sa vitrine. Les salons du livre se raréfient et de nombreux festivals fuient le sol natal: le Compas Fest et la SumFest se tiennent désormais ailleurs, loin des risques, loin des rues désertées.

Mais l’absence de ces espaces festifs signifie-t-elle la fin de la culture ? Ou au contraire leur disparition ne révèle-t-elle pas son importance vitale ? Car, lorsque ces rassemblements cessent, la nécessité de créer ne disparait pas. Elle s’intériorise, elle migre vers d’autres formes, plus discrètes, parfois clandestines, mais toujours vivantes. L’artiste contraint au silence public transforme alors sa création en refuge intime. En murmure de résistance

Dans cette invisibilité imposée, la culture ne rend pas : elle se réinvente. Peut-être est-ce là, justement qu’elle résiste le plus.

Alors, la culture est-elle vraiment un refuge ou simplement ce qu’il reste quand tout s’effondre ? Est-elle une force de résistance ou une forme d’évasion ? Peut-être les deux à la fois. Ce qui est certain, c’est qu’en temps de crise, quand les armes grondent et que les institutions se taisent, les peuples continuent de chanter, de danser, de raconter. Non pas par distraction, mais pour ne pas disparaitre.

La culture devient alors cet espace fragile ou subtile où l’on continue de croire, de rêver. Même en murmurant elle ne s’impose pas par la force ; elle persiste par nécessité. Et si elle ne renverse pas les régimes, elle empêche au mois l’oubli.

Dans les silences imposés, dans les villes fermées, dans les festivals déplacés, quelque chose continue de battre : un tambour lointain, une parole transmise, un geste répété. Est-ce la une forme de résistance ? Ou simplement une manière de rester debout ? À chacun d’y répondre. Mais une chose est sûre : tant que la culture subsiste, tout n’est pas encore perdu.